EOS 7D の動画使用における考察と実践1

・EOS 7D導入までの経緯

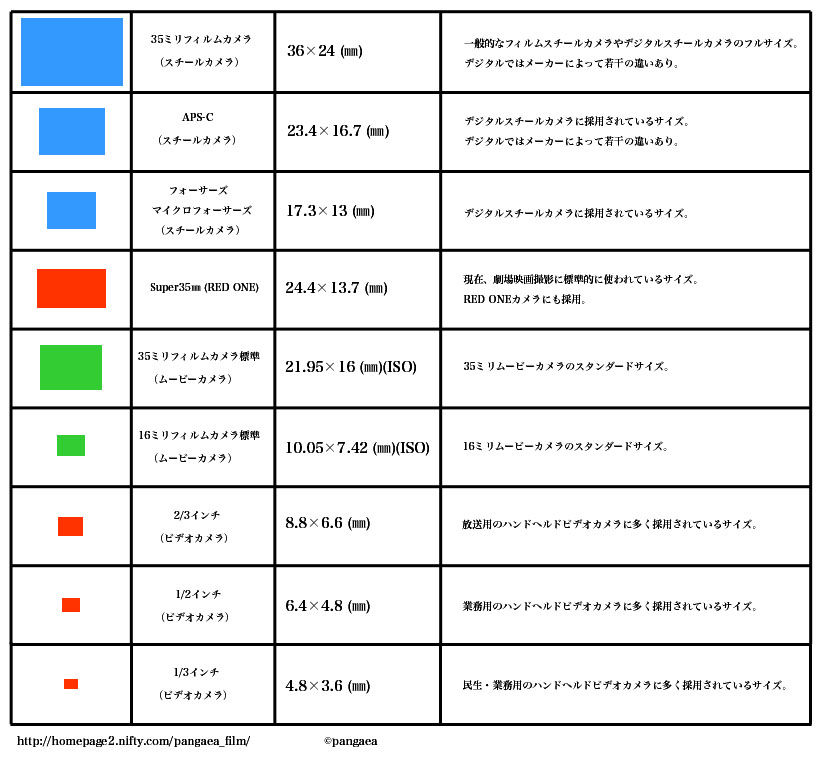

EOS 5DMark2のことを知ったのは2008年のことでした(当時私は入院中でした)。その少し前にRED ONEの存在を知り、携帯で検索していたところ偶然見つけたのだと思います。これらのキャメラに共通する一番の特徴は、その大きなセンサーのサイズにあります。それまで放送用のビデオキャメラでも2/3インチしかなかったセンサーサイズが一気に広がったのです。

「センサー・アパチュア サイズ比較表」

このことが意味するものは、従来のビデオキャメラでは標準的な画角を得る為には10数ミリの焦点距離で撮影していたものが、50ミリ前後の焦点距離のレンズで同じ画角を実現できるようになったということです。これはレンズによる表現としては大きな違いとなります。今までのビデオキャメラでは浅い深度を得ようとした時、F値を開けて被写界深度を狭くしても自ずとその表現には限界がありましたし、35ミリムービーを体験している者にとってそれは不満の残る部分でもありました。RED ONE や EOS 5Dの登場はその不満の部分を解消できるものとして注目されました。その後 APS-CサイズのEOS 7Dが発売され、その大きな(それまでのビデオに対し)センサーの世界への興味に抗えず、導入を決めたのです。

・何故 EOS 7D なのか

5Dは従来の35ミリスチールカメラと同じフルサイズのセンサーが採用されています。一方7DはAPS-Cサイズです。上の比較表を見ていただければ分かると思いますが、これは35ミリムービーキャメラのアパチュアサイズとほぼ同サイズです。私は35ミリのムービーキャメラをCMや劇映画等で使ってきた経緯があり、そのアパチュアサイズに対応したレンズ画角に親しんできました。つまり「慣れ」ているということです。7Dのサイズは親しみの持てるサイズだったのです。それに過去にも書きましたが、5Dのフルサイズではボケすぎてしまうのではないかという懸念もありました。日本国内であれば一般的な家屋の部屋サイズでの撮影が多くなる事は予測できますが、その場合に被写体との距離というものはどのようなキャメラでもそう変わりはありません。同じ焦点距離のレンズであれば5Dの方が広く映し込めますが、ある画角に対しては被写体に近づかなければなりません。するとピント位置が手前になり、深度が浅くなる傾向があります。まさに「慣れ」の問題かもしれませんが、これに違和感を持つのではないかと考えたわけです。適度なボケには7Dの方が私には合っていると。

・EOS 7D の検証作業

・スチール写真用ズームレンズの問題点 検証に入る前にズームレンズについて気になることがありました。今回ボディとセットで導入した「CANON EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS」。距離目盛りのないタイプのレンズです。このレンズがいわゆる「引きボケ」(ズーミングによる焦点移動)を起す事に気がついたのです。これはライブビュー状態にて拡大ボタンで画像を拡大表示するとよく分かります。(ワイド側のボケは分かりにくいのでピントの判定にはこの方法がベストだと思います)

EF-S18-135 IS

※ピント位置は135mm側にて固定

|

※ピント位置は135mm側にて固定 |

動画用のズームレンズではこの引きボケは非常に困るのです。対象にズームアップしたりズームバックしたりした際にボケてしまっては表現が成り立たないからです。当初、スチールカメラのレンズの事をほとんど知らなかった私は故障だと思い、CANONの修理センターへ直接持ち込みました。そこで技術の方から「これはスチール用ズームレンズの仕様です」と説明されました。技術の方の話しでは「スチール用のズームレンズは程度の差はあるが、概ね同じような仕様である」と聞かされました。後に、量販店にて「EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS」も覗いてみましたがやはり引きボケは起していました。そして、一般的に引きボケ(焦点移動)を起さないものを「ズームレンズ」、逆に引きボケを起すものを「バリフォーカルレンズ」と称するのだと知りました。今回のレンズは「ZOOM」と表記されてはいるのですが、最近では「バリフォーカルレンズ」も「ZOOM」と称するのが定着しているようです。更に、レンズの表記に「F3.5-5.6」などと表記されているものはズーミングによって像の明るさが変化してしまいこの部分でも動画での使用には向いていないことがわかりました。

(例えばF8等のズーム域での最大絞り以上に絞れば変化は防げるのではとも思いましたが、結果はレンズの機構的な仕様なのか、カクッとした感じの変化が認められました)(念の為付け加えると、ズームをせずに単焦点レンズのように使用する分には何の問題もありません)

やはり映画等で使用するズームレンズを使用するしか、正確なズーム表現は出来ないというのが今の私の感想です。

(映画用のズームレンズはこのような焦点移動は起こりません。仮に起きていたとすればそれは故障です)(スチール写真用のものにも焦点移動のないものがあるという話しをネットで見つけましたが、検証データが無く、信頼するには少し問題がありました)(その後量販店等で何本かのレンズを見てみましたが、どうも低倍率のズームレンズほどこの症状は軽減されるようです)(映画用のズームレンズは数百万円します。それと同じ精度をスチール写真用レンズに求めてしまったら価格的に誰も気軽に写真を撮る事は出来ないでしょう。ある意味ありがたい事でもあるのかもしれません)

以上の事は私が迂闊だったこともありますが、ムービーの世界で仕事をされている方には以外と落とし穴ではないかと思います。

しかしそれでもセンサーサイズと交換レンズの魅力は大きく、何とか出来ないものかと更に考え、引きボケの件はあきらめるとしてもF値変動は何とかなるのではないだろうかと考えました。そして選んだのが「Ai Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5」と「Ai Zoom Nikkor 25-50mm F4」です。この2つのレンズはズーム全域にわたってF値の変動がないのです。CANONもF値変動のないズームレンズを出していますが、少々お高くて手が出ませんでした。Nikonのレンズは古いマニュアルフォーカス用のレンズで、この点でも動画に向いていると判断しました。ただしこのレンズも残念ながら引きボケはしてしまいますが・・・

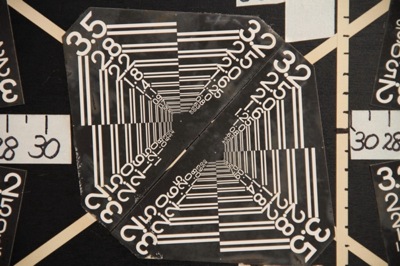

※今回の検証に使用した解像力チャートは自作。カラーチャートは村上色彩研究所製です。

いずれも過去にフィルム作品のテストで実際に使用していたものです。